Tax100 稅百

標(biāo)題: 【2020年10月19日】朱青等:財政支農(nóng)政策與農(nóng)民收入的實(shí)證研究 [打印本頁]

作者: 白云載酒 時間: 2021-8-25 15:30

標(biāo)題: 【2020年10月19日】朱青等:財政支農(nóng)政策與農(nóng)民收入的實(shí)證研究

朱青等:財政支農(nóng)政策與農(nóng)民收入的實(shí)證研究

本文作者:

朱青�,中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院教授����,人大財稅研究所首席教授

盧成,中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院博士生

內(nèi)容提要:本文利用2009—2015年全國農(nóng)村固定觀察點(diǎn)數(shù)據(jù)��,通過收入流動性矩陣和面板分位數(shù)回歸的方法對財政支農(nóng)政策尤其是農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策的支農(nóng)效果進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn)��。計(jì)量結(jié)果表明��,財政補(bǔ)貼沒有顯著改善農(nóng)村居民的收入流動狀況�����,雖然對中低收入農(nóng)戶有一定正面影響�,但總體上不會改變整個農(nóng)村的收入分配格局。但是����,財政補(bǔ)貼有助于緩解農(nóng)村的絕對貧困,可以有效增加低收入群體的收入�。但相比于其他財政轉(zhuǎn)移性支出,農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)揮的減貧作用并不具有優(yōu)勢�����。為了提高補(bǔ)貼政策的精準(zhǔn)度���,本文建議對現(xiàn)有補(bǔ)貼方式進(jìn)行調(diào)整�����,即不再將普惠制補(bǔ)貼與土地面積簡單掛鉤����,而是將整個補(bǔ)貼歸為兩類:一部分與農(nóng)村低保資金整合支持農(nóng)村弱勢群體����,另一部分通過支持農(nóng)業(yè)保險和擔(dān)保等方式重點(diǎn)補(bǔ)貼適度規(guī)模經(jīng)營主體以及支持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)。

一��、引 言

由于城鄉(xiāng)二元體制的存在��,農(nóng)村居民收入水平一直較城鎮(zhèn)居民有較大差距�����。雖然越來越多的農(nóng)村居民從純農(nóng)戶向非農(nóng)戶和兼業(yè)戶轉(zhuǎn)變�����,但城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民的收入差距并未從根本上得到改善。2018年�,城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民的收入比仍然高達(dá)2.68倍。為了保障和提高農(nóng)民收入�����,進(jìn)而間接保持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的穩(wěn)定�,國家一直把保障農(nóng)民收入作為財政支農(nóng)政策的一個重要目標(biāo)。作為農(nóng)民轉(zhuǎn)移性收入的重要來源之一�,財政支農(nóng)投入直接和間接影響著農(nóng)村居民的收入水平,引起了眾多學(xué)者的關(guān)注��,他們從不同角度對此進(jìn)行研究���。Clark(2008)從范圍更廣的公共轉(zhuǎn)移支付入手�����,認(rèn)為公共轉(zhuǎn)移支付會降低個體提高收入的努力程度����,尤其是不合理的制度設(shè)計(jì)會形成過高的邊際稅率���,即個體其他收入的增加可能會讓其丟失獲得公共轉(zhuǎn)移支付的機(jī)會����,從而形成公共轉(zhuǎn)移支付養(yǎng)懶人的激勵機(jī)制。國內(nèi)學(xué)者從財政支農(nóng)政策這一具體領(lǐng)域入手����,研究其對農(nóng)民收入分配狀況的影響����。張玉梅等(2015)通過對貴州3個貧困村的跟蹤調(diào)查研究發(fā)現(xiàn),財政支農(nóng)政策對低收入組農(nóng)民向中高收入組流動具有重要作用���,但主要表現(xiàn)為直接增加轉(zhuǎn)移性收入�����,對改善農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營狀況進(jìn)而長遠(yuǎn)增加農(nóng)民收入的作用不明顯���,導(dǎo)致流向中高收入組的農(nóng)民有著較高返貧的可能。程名望等(2015)利用Koenker和 Passett(1978)提出的分位數(shù)回歸模型��,研究得出了財政支農(nóng)政策對高收入組農(nóng)民的正面影響大于低收入組農(nóng)民的結(jié)論��,進(jìn)而認(rèn)為財政支農(nóng)政策雖然有助于提高農(nóng)民的絕對收入水平,但不利于縮小農(nóng)民間的收入差距���。萬海遠(yuǎn)等(2015)認(rèn)為�����,財政資金偏向于被富裕村莊和高收入農(nóng)民獲得�����,由此擴(kuò)大了村莊間和農(nóng)村內(nèi)部的收入差距�,基礎(chǔ)設(shè)施類資金對富裕農(nóng)民的影響更明顯�,而福利類資金的收入分配效應(yīng)則不明顯。張琛等(2019)則采用Shapley 值分解法按照收入來源對農(nóng)戶收入極化指標(biāo)進(jìn)行分解���,結(jié)果表明轉(zhuǎn)移性收入對緩解農(nóng)戶收入極化具有穩(wěn)健的正向影響�����。嚴(yán)斌劍等(2014)則從農(nóng)民人均家庭收入流動的角度分析了財政支農(nóng)政策的影響�,基于Shorrocks(1984)和Fields(2001)提出的收入流動矩陣及其分析框架��,研究提出雖然總體上中低收入階層的農(nóng)民有收入固化的趨勢����,但財政支農(nóng)政策仍然可以降低農(nóng)民收入位置下降的概率�。郭慶旺等(2016)則系統(tǒng)論述了中國政府轉(zhuǎn)移性支出對居民收入分配的影響�����,其中政府轉(zhuǎn)移性支出可降低農(nóng)村居民收入不平等程度2個百分點(diǎn)以上�。解堊(2010)的研究結(jié)論則恰恰相反,他認(rèn)為私人轉(zhuǎn)移支付對緩解農(nóng)村居民收入不平等有用��,但公共轉(zhuǎn)移支付則沒有任何作用�,原因主要在于公共轉(zhuǎn)移支付的覆蓋面有限��,且瞄準(zhǔn)機(jī)制上有較大問題��。

除了關(guān)注財政支農(nóng)政策對收入分配的影響���,一些學(xué)者也就其對絕對貧困的影響展開了研究��。程名望等(2018)使用2003—2010年的農(nóng)村固定觀察點(diǎn)數(shù)據(jù)�,利用Probit模型對農(nóng)戶貧困問題的影響因素進(jìn)行了分析�,認(rèn)為惠農(nóng)政策對農(nóng)民貧困沒有直接影響,主要是因?yàn)榛蒉r(nóng)政策是生產(chǎn)導(dǎo)向的��,而絕對貧困戶普遍缺少物質(zhì)和人力資本積累,不能較好地從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)��。崔景華等(2018)使用Probit模型���,利用中國家庭追蹤調(diào)查(CFPS)2010年和2014年的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析��,認(rèn)為直接撥付的轉(zhuǎn)移支付對貧困減輕沒有作用�,長期來看甚至有加劇作用�,正面作用最大的是教育和農(nóng)業(yè)水利生產(chǎn)投資。但崔景華等(2018)使用的CFPS數(shù)據(jù)有一個缺陷�����,即樣本數(shù)據(jù)本身不包含自身獲得財政補(bǔ)助的情況��,模型中的人均財政補(bǔ)助實(shí)際上是所在村獲得的財政補(bǔ)助除以村常住人口得到的����,這就可能對模型估計(jì)結(jié)果產(chǎn)生重要影響。龔維進(jìn)等(2018)利用2007—2013年地市級面板數(shù)據(jù)研究了財政支出的減貧效應(yīng)�����,認(rèn)為財政支出中的農(nóng)林水利事務(wù)支出在中西部地區(qū)減貧效應(yīng)非常顯著��。但其模型中減貧效應(yīng)以人均收入水平代替,實(shí)際上沒有涉及絕對貧困問題�����。王娟(2012)利用1994—2004年的省際面板數(shù)據(jù)分析財政支出對絕對貧困的影響�����,認(rèn)為農(nóng)業(yè)公共支出對農(nóng)村貧困發(fā)生率的影響不顯著��,但社會救濟(jì)支出可以顯著降低農(nóng)村貧困發(fā)生率�。

通過上述文獻(xiàn)回顧不難發(fā)現(xiàn),大多數(shù)學(xué)者的研究主要集中于財政支農(nóng)政策與農(nóng)戶收入不平等��,關(guān)于財政支農(nóng)政策對絕對貧困影響的研究則少有涉及���。即使有此類研究,也沒有將財政支農(nóng)政策放在整個農(nóng)村現(xiàn)行的民生保障政策中進(jìn)行系統(tǒng)分析��,而且多數(shù)研究采用的數(shù)據(jù)都是2010年以前的中國住戶收入調(diào)查數(shù)據(jù)(CHIP)或者農(nóng)村固定觀察點(diǎn)數(shù)據(jù)���,沒有反映近幾年財政支農(nóng)政策快速調(diào)整和支農(nóng)支出大幅增加的背景�����。為此����,本文采用2009—2015年農(nóng)業(yè)部農(nóng)村固定觀察點(diǎn)數(shù)據(jù),通過收入流動性矩陣和面板分位數(shù)回歸的方法著重考察了財政支農(nóng)政策尤其是農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策對收入不平等和絕對貧困群體的影響�。

二、農(nóng)民收入和農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的基本情況——來自固定觀察點(diǎn)數(shù)據(jù)的描述性統(tǒng)計(jì)分析

(一)數(shù)據(jù)基本說明

本文在借鑒以往研究的基礎(chǔ)上對固定觀察點(diǎn)數(shù)據(jù)存在的不平衡問題進(jìn)行了處理�����,共分為兩步進(jìn)行處理����。其中,第一步篩選方法是利用歐式距離調(diào)整法盡量篩選出相對平衡的面板數(shù)據(jù)����,確保剩余的樣本在不同年度間出現(xiàn)的頻率基本一致。假設(shè)連續(xù)年度間樣本家庭的房屋建筑面積���、土地面積�、地塊數(shù)量變化很小��,此步驟刪除了家庭識別碼相同的家庭中��,連續(xù)兩年觀測值之間平方差之和的平方根大于0的樣本,樣本清洗到了83697個����,累計(jì)刪除比例41% 。第二步���,詳細(xì)考察各個類別農(nóng)民收入����,將農(nóng)戶家庭全年總收入缺失���、0值��、極端值(如超過100萬的樣本)刪除��,并刪除了各分項(xiàng)收入之和(家庭經(jīng)營收入、工資性收入����、財產(chǎn)性收入、轉(zhuǎn)移性收入)與農(nóng)戶家庭全年總收入差異較大的樣本�����,最終將數(shù)據(jù)清洗至47752個,形成研究的基礎(chǔ)樣本集���。兩次累計(jì)刪除比例為66.46%���。

(二)農(nóng)民收入情況

2009—2015年,樣本農(nóng)戶人均收入水平從8302元增長到15637元�,年均增長11.1%。分年看�����,人均收入的增速不斷降低����,從2010年的17.9%下降到2015年的5.6%,反映出農(nóng)民收入增長的動能正在減弱����。需要說明的是,樣本農(nóng)戶的人均收入水平高于國家統(tǒng)計(jì)局同期公布的農(nóng)村居民人均可支配收入�����,主要是因?yàn)楣潭ㄓ^察點(diǎn)數(shù)據(jù)反映的人均收入沒有扣除家庭經(jīng)營費(fèi)用和稅費(fèi)等,因此得出的數(shù)值偏大���。從地區(qū)看��,東部地區(qū)收入最高����,達(dá)到16895元�����,其次是中部和東北地區(qū)�, 最低的是西部地區(qū),為12070元���。東部地區(qū)人均收入是西部地區(qū)人均收入的1.4倍����。調(diào)查期間����,東部和西部的收入差距從1.45倍縮小到1.13倍���,反映出地區(qū)間的收入差距正在不斷縮小��。收入增速方面���,西部地區(qū)收入增速最高�����,達(dá)到12.7% �����,東部其次��,最低的是東北地區(qū)��,年均收入增速為10.1%��。

從收入結(jié)構(gòu)看���,家庭經(jīng)營收入仍然是農(nóng)民最重要的收入來源,收入占比達(dá)到 52.2%����。工資性收入位居次席,占比達(dá)到37.5%。程名望等(2015)利用2003—2010年固定觀察點(diǎn)數(shù)據(jù)研究農(nóng)戶收入構(gòu)成時����,占比最高的同樣是家庭經(jīng)營收入,比重達(dá)到57.8% �,而同期工資性收入比重為27.2%。兩組數(shù)據(jù)對比�����,說明近年來農(nóng)戶收入中經(jīng)營收入處于下降趨勢��,越來越多的農(nóng)民通過外出務(wù)工獲得工資性收入��,且工資性收入占比增幅很快��。除此以外�,本文計(jì)算的財產(chǎn)性收入和轉(zhuǎn)移 性收入占比分別為3.5%和6.7% ,而程名望此前計(jì)算的為6.3%和8.7%��。與之相比可以看出���,財產(chǎn)性收入雖然絕對規(guī)模有所增加��,從2009年的229元增加到2015年的595元����,但占比下降了約3個百分點(diǎn)���,說明財產(chǎn)性收入沒有與總體收入增速保持同步�,占比正在被稀釋�����。轉(zhuǎn)移性收入雖然從528元增加到1118元��,絕對規(guī)模增長了一倍以上���,但占比也下降了約2個百分點(diǎn)��,同樣說明來自私人和政府的轉(zhuǎn)移性收入增速沒有和收入呈現(xiàn)同步增長的趨勢����。

(三)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼概況

2009—2015年�,農(nóng)民的人均轉(zhuǎn)移性收入為836元。其中��,政府補(bǔ)貼收入達(dá)到321.9元����,占轉(zhuǎn)移性收入的比重為38.5%���,是轉(zhuǎn)移性收入重要的組成部分。來自家庭非常住人口的匯款以及城市親友的贈送有142.1元����,占到轉(zhuǎn)移性收入的17% 。需要說明的是�����,來自保險年金和醫(yī)療報銷的收入雖然也占到了17.8% ����,且這類收入通常也以政府補(bǔ)助的形式發(fā)放,但多是基于已經(jīng)發(fā)生的支出或者是歷史繳費(fèi)給予的補(bǔ)償�����,嚴(yán)格意義上說不是真正的轉(zhuǎn)移性收入��。

農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼是財政支農(nóng)政策中的重要組成部分��。在政府補(bǔ)貼收入中�,農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼達(dá)到255.6元���,合計(jì)占比達(dá)到79.4% ,其次是各類救濟(jì)救災(zāi)款���,金額為63.4元,占到19.7% ����。全部47752個樣本農(nóng)戶中,2009—2015年間獲得過農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的農(nóng)戶有46462個����,占比為97.3% 。其中�,每年均獲得過農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的農(nóng)戶有39018個,占比為 81.7% ���,這說明農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策具有一定的穩(wěn)定性����,獲得農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的人群在年度間變化不大����。農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼中����,農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼和退耕還林還草補(bǔ)貼都有特定的補(bǔ)貼對象和任務(wù)目標(biāo)�����,并不是普惠制的�����。一般農(nóng)戶均可獲得的補(bǔ)貼主要是糧食直接補(bǔ)貼����、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼(以下簡稱“三項(xiàng)補(bǔ)貼”)����,“三項(xiàng)補(bǔ)貼”人均達(dá)到232.3元,占人均收入的1.9%�。其中,最高的人均補(bǔ)貼8.5萬元�����。按調(diào)查的全部樣本平均每戶有3.8人和7.3畝耕地計(jì)算��,戶均可獲得補(bǔ)貼882.4元,畝均可獲得補(bǔ)貼約120.9元���。

雖然固定觀察點(diǎn)的調(diào)查表區(qū)分了農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的具體類型���,包括退耕還林還草、直接補(bǔ)貼����、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼���、良種補(bǔ)貼以及農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼等����,但在各地的實(shí)際發(fā)放過程中���,通常都是在每年的6月30日前�,由當(dāng)?shù)刎斦块T通過惠農(nóng)“一卡通”直接將補(bǔ)貼發(fā)放給農(nóng)戶的��,絕大多數(shù)農(nóng)戶并不知曉發(fā)放的補(bǔ)貼具體項(xiàng)目和構(gòu)成是多少�。2016年“三項(xiàng)補(bǔ)貼”合并成為耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼后,更沒有區(qū)分具體補(bǔ)貼類別的必要了�����。本文側(cè)重研究農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼作為一個整體對農(nóng)民收入的影響,因此接下來不再區(qū)分具體的補(bǔ)貼類型��。

三�����、財政支農(nóng)政策與收入不平等

(一)財政支出與收入分配公平程度

基尼系數(shù)是經(jīng)濟(jì)學(xué)上綜合考察居民內(nèi)部收入分配差異狀況的一個重要分析指標(biāo)����,由于其對通貨膨脹不敏感,因而能較好地反映收入分配的公平程度���。直觀來看��,2009—2015年樣本農(nóng)戶人均收入的基尼系數(shù)年平均為0.3331���。分年看逐年降低,從0.3517下降到0.3119����,下降了11.3%,顯示出農(nóng)戶間的收入差距不斷縮小。結(jié)合收入變化來看�����,2009—2015年間農(nóng)戶總體上呈現(xiàn)出收入不斷增長�����、收入差距不斷縮小的狀態(tài)�。朱詩娥等(2018)基于農(nóng)村固定觀察點(diǎn)數(shù)據(jù)測算2015年的基尼系數(shù)大約為0.33,與之相比本文測算的結(jié)果略低����,可能是因?yàn)楸疚臄?shù)據(jù)篩選的標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán),刪除了更多的極端值����。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的基尼系數(shù)�,2010—2015年全國居民可支配收入的基尼系數(shù)從0.490下降到0.462,同樣呈現(xiàn)出穩(wěn)步降低的趨勢���。與全國數(shù)據(jù)對比��,可以看出農(nóng)村居民的收入差距要遠(yuǎn)低于總體的收入差距��。這一方面說明農(nóng)村內(nèi)部的收入分配狀況相對合理���,另一方面也說明城鄉(xiāng)差距是造成全國收入差距較大的主要原因�。從長期看���,如果將 2009—2015年作為一個完整的時間段��,則農(nóng)村居民人均收入的基尼系數(shù)為0.323�,比分年計(jì)算的基尼系數(shù)平均低0.01��,反映出年度間農(nóng)戶收入有波動��,從更長跨度上看收入分配狀況會更均等���。

為了直觀判斷財政支農(nóng)支出對收入分配的影響��,我們將家庭人均收入中的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼收入扣除��,分析剩余收入的分配情況�。如圖2所示��,2009—2015 年��,扣除農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼后的人均收入基尼系數(shù)也呈現(xiàn)出穩(wěn)步下降的趨勢,從0.3427下降到0.2922�����,下降了14.7% ���,降幅高于全口徑農(nóng)民人均收入的基尼系數(shù)下降比例�����。分年看���,窄口徑收入每一年的基尼系數(shù)也都低于全口徑收入的基尼系數(shù),說明農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼對改善收入分配狀況具有反作用�����。以下我們從村莊和農(nóng)戶兩個維度��,分析農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的投向與村莊���、農(nóng)戶特征的關(guān)系。

在比較農(nóng)戶特征前����,本文按照人均每年獲得農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼金額對農(nóng)戶進(jìn)行了歸類和劃分����。其中����, 每年獲得補(bǔ)貼金額在均值以上的農(nóng)戶定義為該戶獲得了農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的有效支持,反之則沒有得到有效支持�����。我們比較了獲得有效支持農(nóng)戶和沒有獲得有效支持農(nóng)戶的部分特征����。具體而言,獲得有效支持農(nóng)戶的人均耕地面積為6.35畝/人�,年初戶均耕地面積為22.89畝; 沒有獲得有效支持農(nóng)戶的人均耕地面積為1.47畝/人,年初戶均耕地面積為5.32畝��。鄉(xiāng)村干部擔(dān)任情況沒有明顯差 異�����,獲得有效支持的農(nóng)戶為1.963���,沒有獲得有效支持的農(nóng)戶為1.967�����?��?偟膩砜?���,擁有土地較多的農(nóng)戶獲得的補(bǔ)貼也較多��,同時這一群體的收入也相應(yīng)較高�。從這點(diǎn)看,驗(yàn)證了前文分析的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼對個體無均等化效應(yīng)的判斷��,收入越高���、耕地越多的農(nóng)戶獲得了更多農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼����。

除農(nóng)戶外�,固定觀察點(diǎn)還開展了村莊層面的調(diào)查���。從村莊看�,如果當(dāng)年全村獲得的政府補(bǔ)貼剔除直接發(fā)給農(nóng)戶個人的補(bǔ)貼后大于等于1萬元,則定義該村獲得了有效的財政支農(nóng)資金支持�����,反之則沒有得到有效支持�����。我們比較了獲得有效支持村莊和沒有獲得有效支持村莊的部分特征�����。其中�,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度居所在縣水平?jīng)]有明顯差異,獲得有效支持的村為2.83�,沒有獲得有效支持的村為2.87,均處于中等到中上等之間���。但全村人均純收入有明顯差異����,獲得補(bǔ)貼的村人均純收入為6880元�����,而沒有獲得補(bǔ)貼的村達(dá)到了8601元,比前者高出25% ��。村干部的數(shù)量也有一定差異�����,獲得補(bǔ)貼的村干部數(shù)量平均為5.71個���,而沒有補(bǔ)貼的村干部數(shù)量平均為6.17個�,比前者高出 8.1% ����。常住人口的土地面積差異較大,獲得補(bǔ)貼的村常住人口人均土地面積為7.42畝����,而沒有獲得補(bǔ)貼的村人均土地面積為 5.68 畝,前者比后者高出30.6%��。綜合來看��,獲得補(bǔ)貼較多的村更多是人均收入相對偏低、人均耕地面積更多且鄉(xiāng)村治理偏弱的村莊���。從村莊層面看,財政補(bǔ)貼(不包括直接發(fā)放給農(nóng)戶個人的補(bǔ)貼)具有一定的再分配功能��。

(二)財政支出與收入流動性

基尼系數(shù)可以折射居民收入差距���,但由于它反映的是收入分配的靜態(tài)狀況�,所以只要居民收入在一定時間跨度內(nèi)存在顯著的流動性��,從長期看收入分配狀況也會趨于平穩(wěn)����。因?yàn)槿说姆A賦有差異,所以不同人的收入水平就有差異�。如果在初次分配環(huán)節(jié)就只強(qiáng)調(diào)公平,通常會以損失經(jīng)濟(jì)活動的效率為代價����。但如果社會收入分配狀況一直保持極度不平等的狀態(tài),長期看也不利于經(jīng)濟(jì)增長��,更不能讓多數(shù)人分享經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果���。所以��,收入流動性是兼顧經(jīng)濟(jì)增長效率與保持社會 相對公平很重要的工具����。收入流動包括兩個層面的含義,一是收入絕對值的流動����,二是收入排序的流動。前者主要是指收入并不是一成不變的����,但其并不直接影響收入分配的狀況。如果高收入群體的收入變動速度高于低收入群體�,則收入分配狀況還可能出現(xiàn)惡化。后者才是本文所定義的流動�����。以某個居民為例�,主要是指其收入增速高于其他居民,從而導(dǎo)致該居民在整個社會收入分配中的相對位置發(fā)生變化�����。

由于收入流動源于收入增減,所以影響收入流動的因素本質(zhì)上是收入影響因素的放大����。考慮到農(nóng)民的收入主要包括生產(chǎn)經(jīng)營收入����、財產(chǎn)類收入�����、轉(zhuǎn)移類收入等�����,因此影響收入流動的因素通 常有以下幾類���。第一類是生產(chǎn)經(jīng)營要素����,包括勞動力數(shù)量�、土地規(guī)模、教育水平變化以及非農(nóng)就業(yè)的機(jī)會����。第二類是財產(chǎn)價值變動�,包括征地補(bǔ)償���、村集體或合作社分紅等��。第三類是外部轉(zhuǎn)移收入�,包括農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼等財政補(bǔ)貼�、他人贈予收入等。從短期來看���,如果想加速農(nóng)村居民的收入流動����,很難通過改變要素的數(shù)量和質(zhì)量來增加收入����,而征地補(bǔ)償、他人贈予等也屬于不可控的外部因素�����。真正可由農(nóng)戶自我決策或可由政府控制的主要是兩個途徑: 一是通過參與非農(nóng)就業(yè)增加收入����;二是增強(qiáng)政府補(bǔ)貼特別是農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的再分配功能����,將補(bǔ)貼更多投向貧困家庭����,通過削峰填谷的制度設(shè)計(jì)影響收入分配。但由于政府補(bǔ)貼在收入中占比不高�����,所以其對收入流動的影響不會是決定性的�。

收入流動性的測量方式有很多種�,嚴(yán)斌劍等(2014)詳細(xì)介紹了常見的流動性指標(biāo),本文就不再具體論述���?����?偟恼f來���,第一類是基于基尼系數(shù)設(shè)計(jì)的流動性測量指標(biāo)�,它是將特定周期內(nèi)總的 基尼系數(shù)與各期基尼系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)相比較�,但該指標(biāo)的缺點(diǎn)是不能反映個體的收入變動信息,極端的情況是如果兩個個體的收入顛倒���,則從基尼系數(shù)看沒有變化�����,但實(shí)際上收入流動性可能很強(qiáng)�����。第二類是收入變動衡量指標(biāo)�,主要是度量全部樣本收入絕對或相對變化的平均程度�,但這類指標(biāo)只能看到絕對收入水平的變化,看不到收入分配狀況的變化����。第三類是反映收入位置移動的指標(biāo),主要是基于收入矩陣這一工具����,看樣本調(diào)查期內(nèi)在不同收入分組中位置移動的情況。但這種方法容易受分組數(shù)量限制���,如果組數(shù)不夠多�����,往往一些不明顯的收入流動容易被過濾����,不能全面反映收入的移動情況。以下用兩種常見的方法度量收入的流動性以及補(bǔ)貼對流動性的影響�����。

1.收入矩陣法

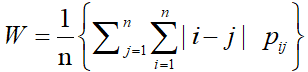

收入矩陣是研究收入流動性變化最常見的政策工具��,他將某一時間節(jié)點(diǎn)的樣本根據(jù)收入高低分成N組�����,再計(jì)算另一時間節(jié)點(diǎn)每組的收入變動情況����,以概率的形式形成一個N*N的矩陣��。以表2為例�����,將2009年樣本農(nóng)戶的家庭收入劃分為10組,2009年最低收入組(第1組)的樣本2010年時仍在最低收入組的比例為73% ����,而進(jìn)入較高收入組(如第2組)的比例則為15% ?���?梢钥闯觯杖刖仃噷蔷€上的比例即為某個收入組在年度間保持不變的比例��。為了量化分析收入流動情況���,人們在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)出了一系列指標(biāo)�。常見的Shorrocks指數(shù)和加權(quán)平均流動率(WAMR) ���。其中��,Shorrocks指數(shù)S定義為S=[N-TR]/(N-1)�,其中�,N表示收入矩陣的分組數(shù),TR表示矩陣的跡��。本文將收入劃分為10組,較傳統(tǒng)的五等分組可以更細(xì)致地捕捉收入的流動變化���。如果收入是完全流動的�����,則矩陣的跡為0��,S=1.11�。如果收入完全不流動�,則矩陣的跡為10,S=0��??梢钥闯觯琒的取值越大�,說明流動性越強(qiáng)。但是�,Shorrocks指數(shù)只考慮了矩陣跡的取值,沒有將收入流動程度納入�,所以人們引入了加權(quán)平均流動率(WAMR) ��。 其中i和j分別表示起始年的位置����,Pij表示位置移動的概率�����。加權(quán)平均流動率考慮了位置變化的程度����,即用| i-j | 作為權(quán)重�。對于完全不流動的矩陣,W=0�,而流動性越強(qiáng),W也越大����。

其中i和j分別表示起始年的位置����,Pij表示位置移動的概率�����。加權(quán)平均流動率考慮了位置變化的程度����,即用| i-j | 作為權(quán)重�。對于完全不流動的矩陣,W=0�,而流動性越強(qiáng),W也越大����。

為了分析不同年度間樣本農(nóng)戶收入流動變化,我們用Shorrocks指數(shù)和加權(quán)平均流動率(WAMR)研究了 2009—2015年逐年的收入變動趨勢�,并且區(qū)分了含農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼和不含農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼收入兩個口徑。從圖3可以看出����,不管是用Shorrocks指數(shù)還是用加權(quán)平均流動率(WAMR),樣本農(nóng)戶家庭收入的變動趨勢基本是一致的��,即從2009年開始收入流動性基本保持下降或穩(wěn)定的態(tài)勢,但2015年的收入流動性明顯上升��。含有農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼和不含農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的家庭收入在流動趨勢上沒有差異����,且除個別年份外,不含農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的家庭收入流動性均高于含有農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的家庭收入流動程度��,意味著農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼對改善農(nóng)民家庭收入流動性沒有幫助���,相反可能還會有一定的負(fù)面影響���。不同收入分組的收入流動性變化特征也不一樣。從表2可以看出��,低收入群體的收入流動性最低��。隨著收入的提高�,收入流動性逐步增強(qiáng)。以10*10的收入矩陣為例���,通常第6分組的收入流動性最強(qiáng)��。此后����,隨著收入的提高流動性又會重新進(jìn)入下降通道�。從總體上看,收入流動性隨著收入增長呈現(xiàn)出倒U形����,且極高收入分組的流動程度要高于極低收入分組的,這意味著窮者恒貧的現(xiàn)象在農(nóng)村地區(qū)還較為突出��。

2.分位數(shù)回歸法

收入矩陣的方法雖然可以直觀看出農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼對農(nóng)戶收入流動性的影響���,但有兩個弊端�。一是收入矩陣對收入流動性的描述是分散的�,精確性取決于收入分組的數(shù)量。如果分組過粗���,即使存在收入流動���,仍可能被歸為同一分組,體現(xiàn)不出流動性�。另一方面,通過對比包含農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼和不包含農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的收入矩陣,可以看出補(bǔ)貼對收入流動性的影響��,但這種方法只能度量出直接影響,補(bǔ)貼通過其他渠道進(jìn)而影響收入的間接機(jī)制無法通過收入矩陣度量出來。為了解決這一問題���,更多學(xué)者采用分位數(shù)回歸法�,即將樣本農(nóng)戶依照收入水平進(jìn)行分組��,在控制了其他變量的影響后��,度量農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼對不同收入分組樣本的邊際影響程度�。如果農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼對低收入群體的收入呈更為顯著的正向影響,則這項(xiàng)政策就具有均等化效應(yīng)��。反之�,則不具備。此外����,采用分位數(shù)回歸的方法還可以有效地反映出農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策對中低收入群體即絕對貧困群體的影響。結(jié)合前文分析�����,構(gòu)建如下計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型:

(1)式中����,Yit表示樣本農(nóng)戶的人均收入�����。Xit表示影響農(nóng)戶收入的變量�。除了農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼外�����,主要包括三類變量�。第一類變量是反映生產(chǎn)要素數(shù)量或質(zhì)量的指標(biāo)���,包括勞動力數(shù)量����、勞動力平均年齡����、勞動力平均受教育年限、勞動力占家庭人口比重���、人均耕地面積���。第二類變量是反映勞動強(qiáng)度的指標(biāo)����,包括農(nóng)業(yè)勞動時間����、非農(nóng)時間占比等。此外����,還添加了反映手機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)使用的指標(biāo),目的是度量農(nóng)戶接觸外部致富信息的便捷程度�����。第三類是反映農(nóng)戶身份的指標(biāo)�,包括是否為村干部戶,是否為黨員戶�。LnA為常數(shù)項(xiàng),μi為農(nóng)戶層面的個人固定效應(yīng)�,θt為時間固定效應(yīng), 為估計(jì)誤差�。α和βi為待估參數(shù)。模型采用Galiani et al.(2005)和張琛等(2017)的方法��,選擇聚類穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤進(jìn)行參數(shù)估計(jì)�,通過STATA獲得估計(jì)結(jié)果�。

為估計(jì)誤差�。α和βi為待估參數(shù)。模型采用Galiani et al.(2005)和張琛等(2017)的方法��,選擇聚類穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤進(jìn)行參數(shù)估計(jì)�,通過STATA獲得估計(jì)結(jié)果�。

本文將全部樣本按收入進(jìn)行了五等份���,選擇了20% �、40% �、60%和80%四個分位點(diǎn)進(jìn)行回歸。分位數(shù)回歸的結(jié)果如下:首先���,從不同分位點(diǎn)的回歸結(jié)果看,生產(chǎn)要素對農(nóng)戶人均收入的影響均是非常顯著的�,如勞動力平均受教育年限、人均耕地面積�����、勞動力數(shù)量�、勞動力占家庭人口比重都幾乎在1%的水平上顯著,但勞動力平均年齡指標(biāo)在各分位點(diǎn)處均不顯著��,說明不同年齡階層的勞動力沒有明顯的收入差異����。勞動強(qiáng)度類變量對收入影響差異較大,農(nóng)業(yè)勞動時間占比和非農(nóng)時間占比的影響分別顯著為負(fù)和正���,說明現(xiàn)階段非農(nóng)就業(yè)的涉入程度直接影響著農(nóng)民的收入水平�����,從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)民遠(yuǎn)沒有從事非農(nóng)生產(chǎn)的農(nóng)民收入高�����。農(nóng)戶個體特征對收入的影響不大���,是否為村干部和是否為黨員的身份差異對收入沒有影響�。人均手機(jī)數(shù)量和互聯(lián)網(wǎng)開通情況對收入的影響也非常顯著���,擁有更多手機(jī)數(shù)量和開通互聯(lián)網(wǎng)程度越好(數(shù)值越接近1)��,則收入水平越高��。

以下再來分析農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼對農(nóng)戶收入的影響�?���?梢缘贸鼋Y(jié)論,農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼從總體上對農(nóng)戶收入的影響不顯著����。從分位點(diǎn)來看���,雖然四個分位點(diǎn)的估計(jì)系數(shù)呈不斷下降的趨勢,也就意味著農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼對中低收入群體的正面影響要大于中高收入群體��,但60%和80%分位點(diǎn)的系數(shù)不顯著�����,只有20%和40%的分位點(diǎn)在1%的水平上顯著�。這說明農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼對最低和中低收入兩類群體有一定的收入再分配效應(yīng),但對中高和高收入群體影響不顯著�����。這一結(jié)論與利用收入矩陣方法分析得出的結(jié)論是基本一致的��,即農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼不會明顯改變農(nóng)戶收入分配狀況����。

進(jìn)一步拓展財政補(bǔ)貼對農(nóng)戶收入影響的分析�,將因變量中的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼拓展到全口徑的財政補(bǔ)貼,來分析財政轉(zhuǎn)移性收入是否具有再分配效應(yīng)�����。其他因變量的估計(jì)結(jié)果與前文基本一致,但財政轉(zhuǎn)移性收入的估計(jì)結(jié)果發(fā)生了變化�,在四個分位點(diǎn)上財政轉(zhuǎn)移性收入對農(nóng)戶收入的影響均在1%的水平上顯著,且估計(jì)系數(shù)在不同分位點(diǎn)上逐步降低����,說明財政轉(zhuǎn)移支付對低收入群體的影響更大,總體上具有再分配效應(yīng)�。對比模型一和模型二,農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼對中高收入群體的再分配效應(yīng)不明顯��,其中一個原因可能是現(xiàn)行的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼額度計(jì)算與耕地面積高度相關(guān)����,而耕地面積又與收入水平呈正相關(guān),所以農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼沒有其他財政轉(zhuǎn)移性收入的再分配效應(yīng)強(qiáng)���。

四�、財政支農(nóng)政策與絕對貧困

(一)絕對貧困的標(biāo)準(zhǔn)

絕對貧困表示低于最低生活保障水平����,通常是指沒有足夠的收入來維持基本生活所必須消費(fèi)的食物和非食物支出。國際上廣為人知的絕對貧困標(biāo)準(zhǔn)是世界銀行《1990年世界發(fā)展報告》中提出的“1天1美元”標(biāo)準(zhǔn),它是按購買力平價計(jì)算全球最窮的15個國家貧困標(biāo)準(zhǔn)的平均值�����,基期是1985年的價格水平�。此后,世界銀行定期更新此標(biāo)準(zhǔn)��,目前適用的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布于2015年�,為每人每天1.9美元,價格基期為2011年����。同時,世界銀行還發(fā)布了另一個更高的貧困標(biāo)準(zhǔn)���,為每人每天3.1美元����,價格基期同樣為2011年����,該標(biāo)準(zhǔn)采用的是發(fā)展中國家貧困標(biāo)準(zhǔn)的中位數(shù)�。發(fā)達(dá)國家由于居民收入水平較高,普遍沒有嚴(yán)格意義上的絕對貧困標(biāo)準(zhǔn),多數(shù)采用相對貧困的概念����。如美國健康和人類服務(wù)部設(shè)定的貧困線為居民收入中位數(shù)的30%左右,英國和澳大利亞則將貧困線設(shè)定為居民收入的50%~60%左右����。

我國在1978年正式建立貧困標(biāo)準(zhǔn),為每人每年100元�,這一標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)是每人每天要有2100大卡的熱量攝入和最基本的非實(shí)物需求。此后����,我國在2008年和2010年兩次調(diào)整貧困標(biāo)準(zhǔn),2100大卡的熱量攝入標(biāo)準(zhǔn)沒有變化�����,只是相應(yīng)調(diào)高了非食物需求的內(nèi)容和占比?���,F(xiàn)行的貧困標(biāo)準(zhǔn)是2011年召開的中央扶貧開發(fā)會議上發(fā)布的2300元(以2010年為不變價),這個標(biāo)準(zhǔn)包括食物支出和非食物支出兩部分��,其中食物部分對應(yīng)的是2100大卡的熱量和60克蛋白質(zhì)���,食物支出占總支出的比重約為50% �����。此后����,國家統(tǒng)計(jì)局每年根據(jù)價格水平變動相應(yīng)調(diào)整當(dāng)年的貧困標(biāo)準(zhǔn),2018年的貧困標(biāo)準(zhǔn)為2995元���,相當(dāng)于同期農(nóng)村居民可支配收入的20.5% ����。截至2018年�,我國農(nóng)村貧困人口發(fā)生率已經(jīng)從2010年的17.2%下降到1.7% 。需要說明的是��,按照目前我國脫貧攻堅(jiān)中提出的“兩不愁���,三保障”標(biāo)準(zhǔn)���,這一貧困標(biāo)準(zhǔn)主要對應(yīng)的是“兩不愁”的內(nèi)容�����,還不包括基本醫(yī)療、義務(wù)教育��、基本住房支出���。如果把這三類支出折算成現(xiàn)金支出�����,則我國的貧困標(biāo)準(zhǔn)將會進(jìn)一步提高����。

如果按不變價格計(jì)算����,2008年、2010年貧困標(biāo)準(zhǔn)分別相當(dāng)于1978年的203元和366元��,是1978年標(biāo)準(zhǔn)的2倍和3.7倍���,說明除價格因素外����,我國的貧困標(biāo)準(zhǔn)也在逐步提高,這其中主要源于非食物需求占比的變化�����,從1978年的15%左右增長到2010年的約50%�����。從橫向比較來看���,1978年貧困標(biāo)準(zhǔn)折算成1985年的價格水平且以美元計(jì)價為64.4美元�,僅相當(dāng)于世界銀行標(biāo)準(zhǔn)的17.6% ����。2017年我國的貧困標(biāo)準(zhǔn)折算成美元為437美元,相當(dāng)于世界銀行標(biāo)準(zhǔn)的63%�����。如果以1:3.5的購買力平價計(jì)算����,則現(xiàn)行貧困標(biāo)準(zhǔn)可能相當(dāng)于世界銀行較低貧困標(biāo)準(zhǔn)的1.2倍。

(二)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼與絕對貧困

本文在利用固定觀察點(diǎn)數(shù)據(jù)研究絕對貧困問題時���,也需要確定貧困標(biāo)準(zhǔn)����。國家統(tǒng)計(jì)局公布的貧困標(biāo)準(zhǔn)是以農(nóng)村居民人均可支配收入為基礎(chǔ)的�����,而固定觀察點(diǎn)人均收入的口徑更大�,包含了家庭經(jīng)營費(fèi)用,所以在使用國家統(tǒng)計(jì)局公布的貧困標(biāo)準(zhǔn)前�,必須把每個樣本的人均收入扣除相應(yīng)的家庭經(jīng)營費(fèi)用。由表3可以看出����,扣除經(jīng)營費(fèi)用后,2009—2015年人均收入為10343元��,是大口徑人均收入12402元的83.4%���。其中���,人均收入在2009—2015年間的任意一年低于國家統(tǒng)計(jì)局貧困標(biāo)準(zhǔn)的樣本,即定義為絕對貧困戶�����,6年間共有3580個樣本。從貧困發(fā)生率的動態(tài)變化看���,貧困發(fā)生率由2009年的7.7%下降到2015年的5.5% ��。與國家公布的貧困發(fā)生率相比�,固定觀察點(diǎn)反映的貧困發(fā)生率在前期偏低��,以后逐步趨同����。本文在研究絕對貧困和農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的關(guān)系時,即采用篩選后的3580個樣本�����,由于多數(shù)樣本在調(diào)查期間內(nèi)均出現(xiàn)了6次���,所以能夠保證面板數(shù)據(jù)的相對平衡�。

為了研究農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼是否有助于農(nóng)戶走出絕對貧困的狀態(tài)���,本文引入了logit模型��,其中自變量為分類變量��,代表樣本是否為絕對貧困狀態(tài)����。如果“是”則定義為1����,反之則為0。因變量除了農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼以外仍然參考前文的分析框架��,包括生產(chǎn)要素�����、勞動強(qiáng)度�����、農(nóng)戶屬性等類別�����,具體有農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼��、勞動力數(shù)量、勞動力平均年齡�����、勞動力平均受教育年限��、勞動力平均身體狀況���、勞動力占家庭人口比重��、人均耕地面積�����、農(nóng)業(yè)勞動時間���、所在村是否為城市郊區(qū)等指標(biāo)。經(jīng)過對比我們可以看出���,絕對貧困群體主要是缺少耕地和勞動力等生產(chǎn)要素����,且家庭收入主要依靠農(nóng)業(yè)收入的群體。

具體模型為:

A為常數(shù)項(xiàng)�����,Xit表示影響農(nóng)戶收入的變量�����, 為估計(jì)誤差���,logit模型中

為估計(jì)誤差���,logit模型中 。符合邏輯分布�����,α和βi為待估參數(shù)����。考慮到模型存在的內(nèi)生性問題��,在回歸方法上使用了兩步法進(jìn)行回歸���,即先用最小二乘法估計(jì)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的擬合值�����,再用該擬合值作為解釋變量重新回歸�。同時,采用bootstrap反復(fù)抽樣的方法��,對內(nèi)生性問題進(jìn)行穩(wěn)健性檢驗(yàn)�����,檢驗(yàn)結(jié)果表明兩步法擬合的結(jié)果是可靠的����。

。符合邏輯分布�����,α和βi為待估參數(shù)����。考慮到模型存在的內(nèi)生性問題��,在回歸方法上使用了兩步法進(jìn)行回歸���,即先用最小二乘法估計(jì)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的擬合值�����,再用該擬合值作為解釋變量重新回歸�。同時,采用bootstrap反復(fù)抽樣的方法��,對內(nèi)生性問題進(jìn)行穩(wěn)健性檢驗(yàn)�����,檢驗(yàn)結(jié)果表明兩步法擬合的結(jié)果是可靠的����。

從模型的估計(jì)結(jié)果可以看出,對于農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼而言�,人均農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的對數(shù)每 增加1則成為絕對貧困戶的概率將下降30.6% ,且在 1% 的水平上顯著�����,說明農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼對緩解農(nóng) 戶陷入絕對貧困是有效的���。這一估計(jì)結(jié)果也從側(cè)面印證了表4的估計(jì)結(jié)果�����,即農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼有助于增 加低收入群體的收入��。繼續(xù)將農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼擴(kuò)展到全口徑的轉(zhuǎn)移性收入進(jìn)行分析��,可以看出全口徑轉(zhuǎn)移性收入對于降低陷入絕對貧困的風(fēng)險更加明顯�,轉(zhuǎn)移性收入的對數(shù)每增加1則成為絕對貧困戶的概率將下降36.1% ,高于農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼5.5個百分點(diǎn)����。這可能源于其他轉(zhuǎn)移性收入對貧困特征的瞄準(zhǔn)更加精準(zhǔn),而農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼則過多基于生產(chǎn)要素的現(xiàn)狀來分配�。如有些耕地面積較大的農(nóng)戶,容易獲得較多的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼��,本身不容易陷入絕對貧困的境地�。

其余控制變量的估計(jì)結(jié)果基本符合預(yù)期��。勞動力年齡�、身體狀況、農(nóng)業(yè)勞動時間占比等因素的系數(shù)均為正值��,且均在1%的水平上顯著����,說明隨著年齡的增加�����、身體狀況的惡化����、農(nóng)業(yè)勞動時間占比的增加��,陷入絕對貧困的風(fēng)險也相應(yīng)增加��。而受教育年限�、人均耕地面積和勞動力占家庭人口占比的估計(jì)系數(shù)為負(fù)值,且分別在1% �����、10% �、1%的水平上顯著,說明教育水平提高���、耕地面積增加和勞動力占比高都有助于緩解陷入絕對貧困的風(fēng)險��。農(nóng)戶所在村莊是否為郊區(qū)對其本身的絕對貧困狀況沒有顯著影響����。需要說明的是,對于絕對貧困群體��,勞動力數(shù)量越多反而會增加陷入絕對貧困的風(fēng)險����,這與表4分析的結(jié)果是恰恰相反的。對于整個樣本農(nóng)戶��,勞動力作為重要的生產(chǎn)要素����,其數(shù)量會顯著增加收入是不難理解的。絕對貧困家庭勞動力越多越貧困的合理解釋是:對于絕對貧困群體�,勞動力很可能處于失業(yè)狀態(tài)的多。受其他要素的制約�����,更多的勞動力并不能帶來產(chǎn)出和收入的增加��,反而可能會增加相應(yīng)的支出��,從而引起絕對貧困�����。

五����、研究結(jié)論

從前文收入不平等和絕對貧困群體收入情況的實(shí)證分析結(jié)果來看,目前中國的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼制度��,雖然能少量增加農(nóng)戶的家庭收入�,但基本不能起到調(diào)節(jié)農(nóng)村收入分配狀況的作用。雖然農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼有助于緩解絕對貧困群體的生存狀況�,但相比于其他類別的轉(zhuǎn)移性收入,農(nóng)業(yè) 補(bǔ)貼發(fā)揮的減貧作用并不具有優(yōu)勢�����。綜合來看��,農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼保收入的政策目標(biāo)并沒有得到很好的落實(shí)�����。具體原因主要包括以下三個方面:

一是真正發(fā)放給農(nóng)民家庭或個體的補(bǔ)貼占比不多�����。以中央財政為例��,2016年中央財政支農(nóng)政 策體系中直接發(fā)放到農(nóng)戶個人的金額大約有3000億元,算上地方財政補(bǔ)充的部分���,直接補(bǔ)貼占到全口徑財政支農(nóng)支出基本在20%左右�����。出現(xiàn)這一局面有著深刻的制度原因���。一方面,我國實(shí)行統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營體制�����。在家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制的背景下����,小農(nóng)耕作和適度規(guī)模經(jīng)營是主體,這些小規(guī)模經(jīng)營主體不太可能承擔(dān)起農(nóng)村生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)責(zé)任���,建設(shè)和維護(hù)的主體責(zé)任集中在國家和村集體�,這就意味著國家必須將大量投入用于這方面的支出����。另一方面,現(xiàn)階段我國農(nóng)業(yè)領(lǐng)域政府和市場的各自定位還不明確�,導(dǎo)致財政支農(nóng)投入的邊界也不清晰,相當(dāng)一部分 財政支農(nóng)投入被用到了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等競爭性領(lǐng)域���。如果缺少利益聯(lián)結(jié)機(jī)制���,也會導(dǎo)致真正落到農(nóng)民手上的補(bǔ)貼比例十分有限。反觀歐美發(fā)達(dá)國家���,在土地私有化基礎(chǔ)上的家庭農(nóng)場經(jīng)營體制下��,政府和市場的行為邊界十分清晰�,且農(nóng)場主是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)的主體��,所以農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼可以以直接補(bǔ)貼為主要的存在形式��。

二是直接補(bǔ)貼覆蓋面過廣���,影響了補(bǔ)貼的精準(zhǔn)度�����。雖然總規(guī)模有近3000億元�����,但覆蓋了林地����、草地、耕地等多種土地類型�����,實(shí)行大而全�����、廣覆蓋的普惠制�。以糧食種植補(bǔ)貼為例,3000億元中補(bǔ)助普通糧食生產(chǎn)的主要是農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼�����、目標(biāo)價格補(bǔ)貼和生產(chǎn)者補(bǔ)貼��,補(bǔ)貼規(guī)模約2000億元左右�����。其中,全國近20億畝的耕地都可以參與農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼的分配����,每畝平均約70元�。只有實(shí)施目標(biāo)價格補(bǔ)貼和生產(chǎn)者補(bǔ)貼的東北和新疆地區(qū)畝均補(bǔ)貼略高,疊加農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼后每畝約有150元����。目前,全國絕大多數(shù)地區(qū)土地耕作細(xì)碎化程度高���,多數(shù)地區(qū)人均耕地不足3畝��,如此計(jì)算人均補(bǔ)貼只有200元��,不足人均收入的2%�。全國只有東北和西北部分地區(qū)人均 耕地面積較大��。特別是東北地區(qū)�����,人均耕地面積超過20畝,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)也較高����,人均獲得的補(bǔ)貼規(guī)模可達(dá)3000元�,補(bǔ)貼收入占人均收入可達(dá)到30% 。

三是直接補(bǔ)貼的發(fā)放簡單與土地掛鉤����,弱化了再分配效應(yīng)。我國農(nóng)業(yè)耕作的特點(diǎn)決定了普惠制的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放成本極高����。如果要增加農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的瞄準(zhǔn)性,就必須要和家庭狀況以及實(shí)際耕作情況相掛鉤����,但這一方面可能會被歸結(jié)為黃箱補(bǔ)貼,存在是否符合入世承諾的問題���,另一方面不可避免地要以大規(guī)模的家計(jì)調(diào)查或生產(chǎn)調(diào)查為基礎(chǔ)��,由此帶來的操作成本極高��。以在新疆地區(qū)實(shí)施的棉花目標(biāo)價格補(bǔ)貼為例�����,由于和當(dāng)期生產(chǎn)直接掛鉤��,政府不得不動用衛(wèi)星遙感監(jiān)測等手段����,并借助龐大的基層干部隊(duì)伍逐戶監(jiān)測其棉花產(chǎn)量以確定補(bǔ)貼金額�����。為了避免這些問題�,目前多數(shù)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的發(fā)放都僅與歷史種植面積或土地承包面積直接掛鉤。由于土地是農(nóng)村重要的生產(chǎn)要素���,土地充裕的家庭往往收入也較高��,所以這種分配方法恰恰弱化了補(bǔ)貼的再分配效應(yīng)��。

為了更好突出農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的收入保障功能����,提高補(bǔ)貼政策的精準(zhǔn)度����,必須對現(xiàn)有補(bǔ)貼的瞄準(zhǔn)機(jī)制做兩個調(diào)整�。一是人群上不能搞普惠制�����,而是要把有限的直接補(bǔ)貼向低收入群體傾斜�。可以先從直接補(bǔ)貼中最具普惠制特征的農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼入手����,逐步將其調(diào)整為針對弱勢群體的收入補(bǔ)貼,先期可拿出一半約700億元����,并將其與現(xiàn)有的困難群眾救助補(bǔ)助資金中用于農(nóng)村低保的部分整合(估算也有700億元),專門補(bǔ)助相對貧困的農(nóng)村弱勢群體�����。以農(nóng)村建檔立卡貧困戶為基礎(chǔ)���,再適當(dāng)考慮邊緣人口���,按1億人計(jì)算���,人均每年可補(bǔ)助1400元,約占到人均可支配收入的40%��。二是發(fā)放方式上不能簡單與土地面積掛鉤��。這部分農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼調(diào)整為單純的收入補(bǔ)貼后��,性質(zhì)上沒有必要再和土地掛鉤����。操作上可以以目前的農(nóng)村低保發(fā)放范圍為基礎(chǔ)����,兼顧目前未納入低保范圍的建檔立卡貧困戶以及邊緣人群,具體發(fā)放時可根據(jù)貧困程度設(shè)置一定的極差�����。由于近年來大規(guī)模的建檔立卡貧困戶識別確認(rèn)�,基層政府對農(nóng)民的家計(jì)情況有了深入的了解,因此采用這種發(fā)放方式的操作成本并不會太高����。將來隨著農(nóng)村低保制度和建檔立卡貧困戶管理制度的逐步統(tǒng)一����,可完全納入到農(nóng)村低保的制度框架中進(jìn)行動態(tài)管理����。

需要說明的是,扣除調(diào)整為收入補(bǔ)貼的700億元以及林草等補(bǔ)貼后�����,直接發(fā)放農(nóng)民的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼約有2000億元���,這部分補(bǔ)貼的政策定位主要是促進(jìn)糧食生產(chǎn)����,畝均補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)約100元����。在直接補(bǔ)貼總量增長有限的背景下,這一補(bǔ)貼強(qiáng)度對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的刺激有限���,必須進(jìn)一步提高補(bǔ)貼的瞄準(zhǔn)度和集中度�����。如可考慮重點(diǎn)圍繞“一大一小”兩個方向�����,“大”即重點(diǎn)鼓勵規(guī)模經(jīng)營主體和家庭農(nóng)場��,主要采用信貸和保險的支持方式��;“小”即重點(diǎn)鼓勵小農(nóng)戶與社會化服務(wù)體系的連接�,降低農(nóng)業(yè)耕作的操作成本。兩者都必須以具體的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為獲得補(bǔ)貼的前提����,不再簡單與土地承包面積掛鉤。對于仍然從事個體耕作和自給自足的小農(nóng)戶���,直接補(bǔ)貼要逐步退出??紤]到現(xiàn)有的補(bǔ)貼僅占到農(nóng)民收入的2%左右,因此取消這部分補(bǔ)貼后對農(nóng)民的實(shí)際影響較為有限��。

文章來源:朱青 盧成����,《財政支農(nóng)政策與農(nóng)民收入的實(shí)證研究———基于農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的視角》����,《暨南學(xué)報( 哲學(xué)社會科學(xué)版)》��,2020年3月�,總第254期。本文略有刪減�����。

| 歡迎光臨 Tax100 稅百 (http://www.hjtg28.cn/) |

Powered by Discuz! X5.1 |